近日,上海长海医院高旭教授带领的前列腺癌诊疗团队在传统MRI融合技术的基础上,利用生物组织弹性形变场原理,实时修正腺体靶病灶位置导航,成功完成了新一代前列腺精准靶向穿刺智能平台的临床应用。与传统的融合靶向穿刺相比,新型的智能穿刺导航平台利用“弹性形变场”技术,对可疑病灶的空间位置形态实现了实时的毫米级追踪,从而有效地减少了穿刺的漏诊率。结合高旭教授团队开发的“个体化穿刺减针模型”(Front Oncol. 2021. 11),有望减少穿刺针数和患者的痛苦及恐惧,综合提高前列腺癌的早期诊断率。

传统的前列腺MRI/TRUS融合穿刺是通过计算机三维建模融合技术,将识别可疑病灶的磁共振信息与引导穿刺的超声影像重叠在一起,对前列腺内部的可疑癌灶实现定位引导。这种带有导航的靶向穿刺技术一定程度上做到了“有的放矢”,提高了前列腺穿刺的准确度。基于这项技术,长海医院高旭教授带领的前列腺癌诊疗多学科团队在国内最早开展了靶向融合穿刺、数字虚拟穿刺、3D打印辅助穿刺等多项创新实践,取得了良好的临床效果。

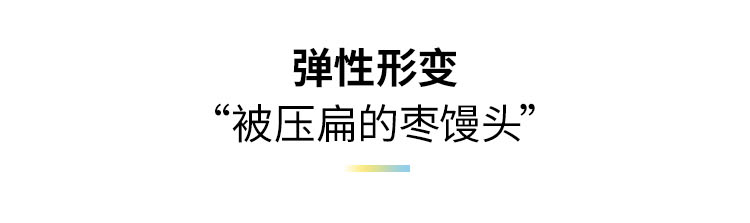

然而,在这种传统融合穿刺技术临床得到广泛应用的今天,仍然有一片“阴云”笼罩在其之上,这就是弹性形变带来的“靶向失准”和“肿瘤漏诊”。

弹性形变为什么会影响穿刺的准确性呢?我们举一个生活中的例子:在一个馒头内部埋入一颗枣子,测量好枣子在馒头内部的空间位置后,即便自然状态下从表面已经看不到枣子,我们也能够用牙签“一矢中的”地戳中枣子。但是,当我们从不同方向尝试压扁馒头时,枣子的空间位置以及形状也会随之改变,这时如果还按照以前测量的数据戳进牙签的话,可能就与枣子“擦肩而过”了。以此类比,在前列腺靶向穿刺中,揭示癌灶位置的术前磁共振就相当于自然状态下的测量枣子,而穿刺过程中患者手术体位的变化、膀胱充盈的尿量、穿刺设备的挤压等多种因素,都会导致前列腺及其内部可疑癌灶带来挤压、变形、移位,有时这种高达几毫米的位移甚至会随着患者的每一次呼吸不断变化,这就是传统靶向穿刺技术仍然存在漏诊风险的重要原因。

传统融合穿刺技术面临“靶向失准”挑战”

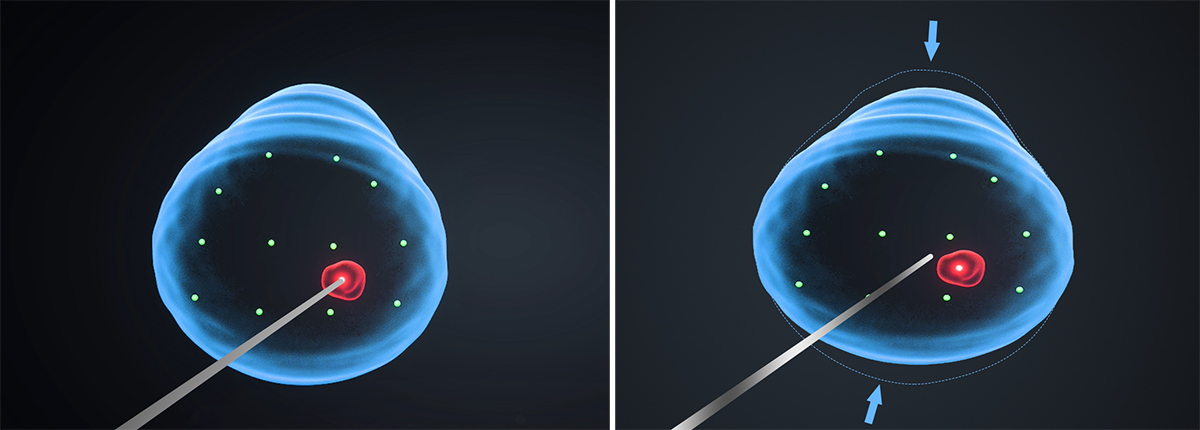

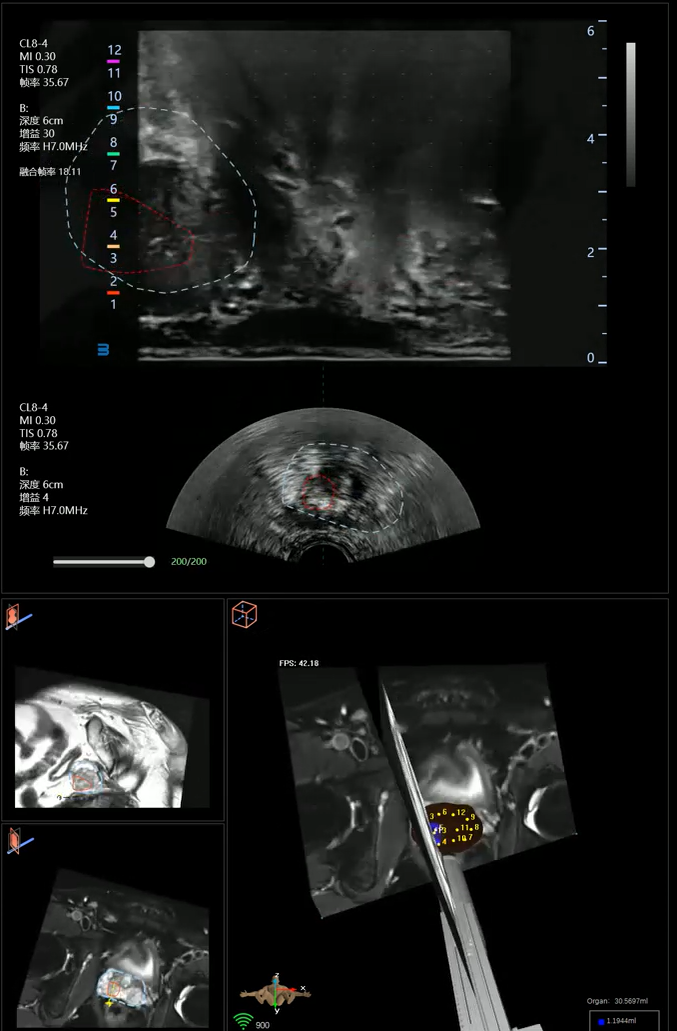

本次手术患者前列腺癌右侧移行带尖部,圆形,边缘模糊。ADC值:661(10^-3mm^-2/s);T2W评分:4分;DWI/ADC评分:4分;DCE:阳性,为明确病情于上海长海医院就诊。经多参数MRI发现该患者前列腺癌在右侧移行带尖部,穿刺的准确性受到很大限制,也很容易漏诊。因此高旭主任团队选择采用卡本VENUS,在MRI-TRUS融合影像引导下,再基于弹性形变场技术,精准定位病灶及靶目标,进行前列腺精准靶向穿刺活检。

高旭教授领衔的长海医院前列腺癌精准诊疗多学科团队